Merci à tous pour vos réponses !

Bon ben voilà, j'ai oublié de préciser que mes cylindres n'étaient pas destinés à une fusée intergalactique, donc tolérance importante...

Je les ai tracés au compas à pointes sèches, puis chantournés en même pas une demi-heure, et ça fera bien l'affaire : ils sont destinés à l'accrochage des outils de toupie, alésage 50. Des portes-molettes en quelque sorte !

Merci encore et à tout bientôt...

Jean

Bonsoir,

j'ai des plateaux de tenonnage marque Elbé Mecanic worker diamètre 320 pour lesquels la vitesse de rotation préconisée (gravée sur le corps de l'outil) est de 2400 à 3000 tours/minute

(Bois dur > bois tendre).

2000 t/min peut permettre d'utiliser des outils de diamètre supérieur, si on les trouve...

Bons profilages.

Jean

Dans le sens qui se tient avec la main, électro portative, en d'autres termes...

Je n'avais pas pris le temps d'examiner précisément, on lit bien yelnatS...

JPLegno le temps de rejoindre mon binoculaire (à 90km) et je réponds...

Une idée de mise en valeur ? Je te sens compétent en la matière...

Bien vu,

Il y a une page avec des dizaines de pdf consultables, catalogues d'époque, notices etc, une vraie mine.

Quelques machines sur eBay aussi...

Si si, dimensions autour de 4/5 cm de long, 2 à 3 cm de large.

Ça ressemble beaucoup à ce qui se trouve sur la couverture des catalogues de la marque, sur le site mentionné par Flaab .

Vu qu'il y a aussi du Stanley et des outils à main que ne fabriquait pas Walker and Turner, je penche vers un catalogue plus large de revendeur...

MarcFrerot

Probablement pas un catalogue français, la gamme driver du fabricant US Walker Turner étant en cotes impériales, je doute qu'elle ait été distribuée en Europe à l'époque...

Je penche plus vers un catalogue genre Sears & Roebuck... À creuser, mais plus tard, trop à faire pour le moment...

Bonne soirée

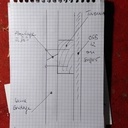

Une coupe à 30° suffit, elle est par ailleurs moins fragile qu'une coupe à 45°, mais je n'interdis rien.

Ton bardage est posé sur des tasseaux, c'est mieux si la connexion/aboutage se fait sur l'un d'eux, cela limite le risque de déformation. Si par hasard, ton aboutage se retrouve entre deux tasseaux, tu peux en rajouter un bout, juste glissé/coincé sous les lames adjacentes pour pouvoir fixer les extrémités.

Pareil que pour la pente, rien d'obligatoire, avec un rabot électrique, tu peux même tenter un scarf/joint sifflet collé, style charpente marine, mais ça prendra un peu plus de temps...

Aller, pour le prix, j'offre un croquis...

Bonne soirée

Jean

Ah, alors on pourrait suggérer à renorenoreno de faire don de sa porte au Louvre, s'il ne craint pas qu'elle disparaisse...

Bonne soirée.

Jean

En bout d'arbre, sur une pince spécifique.

Le problème tient alors à la vitesse de rotation, les défonceuses tournent à 22 000 tours minutes, là où les toupies s'arrêtent vers 10 000.

Il serait plus simple d'utiliser une défonceuse sous table.

Attention à garder de la force/matière, ce type d'assemblage me semble assez fragile malgré tout.

Je suis d'accord, même si le verbe précis est siccativer.

J'ajouterai qu'en plus des siccatifs chimiques, il existe plusieurs procédés plus ou moins simples et/ou dangereux pour rendre une huile siccative. La laisser s'oxygéner, elle va épaissir et devenir une "Standolie", l'exposer au soleil, ou encore la faire chauffer à 270° pendant 3 heures, dans un plat vernissé ou émaillé.

Attention, surtout pas en intérieur > dégagement de fumées toxiques et risque d'incendie.

J'utilise cette huile cuite en première couche sur mes instruments, essuyés à l'alcool ou à l'essence d'écorce d'agrumes, puis séchage dans un lieu ensoleillé et riche en oxygène, sous un arbre par exemple. Ça fonctionne bien.

Pour colorer/ réchauffer les bois davantage, l'orcanette peut être utilisée, en macération dans l'huile cuite, car son principe colorant est miscible dans les corps gras. (Recette de Roubo)

Bons essais.

Jean

Il existe du contreplaqué hêtre, voire même des plateaux d'établi en cp hêtre tout faits...

J'ai essayé de mettre un lien, sans succès !

ça peut répondre à certains paramètres, mais peut-être pas celui du prix...

Bonne journée.

Jean

Medalegno

J'avais vu le site kaisercraft.fr, avec des produits similaires

Mais bon sang -de canard- mais c'est bien sûr...

Quelle sagacité ! Ça m'en bouche un coin (coin) !

Est-ce là ta source ?

Est-ce que les autres expression mentionnant l'âne doivent être réinterprétées ?

Mon âne avait pourtant une tête de bédane, vu de profil , et il était bien emmanché ...

Bonne journée.

Jean

Et avec des lamellos,le

Systeme de serrage lamello

est vraiment pratique. Je l'ai acheté il y a une vingtaine d'années, et dès la première utilisation j'ai regretté ne pas l'avoir fait plus tôt, lors de l'acquisition de ma Lamello top, vingt ans auparavant..

Jean

Merci dBPs !

Eh oui, parfois poser une question suffit à trouver une réponse...

Cela dit, je reste confiant dans l'intelligence collective, particulièrement performante sur l'air du bois.

Bons copeaux et bonne soirée...

Jean