SINtobois. L'avantage de celui-ci (mais dans certaines applications seulement) c'est qu'une fois durci, ça ne se rétracte pas, et adhère aux surfaces sur lesquelles il est appliqué.

Mais pour ton parquet, qui lui est susceptible de bouger très légèrement encore, et à fortiori qui est huilé, ça n'adhérera sans doute pas, et donc risque aussi de fissurer, puis de s'échapper, de se faire aspirer, etc.

L'avantage du mastic acrylique, même s'il n'adhère pas parfaitement non plus du fait de l'huile, c'est qu'au moins, il est souple. Et que tu peux, je pense, trouver d'une couleur qui se marie pas trop mal avec la couleur de ton parquet.

Je me doute, qu'il y a toujours moyen de se débrouiller.

Je faisais juste la liste (non exhaustive ?) des variantes et options possibles, dans ce qu'on trouve sur le marché. Et tant qu'à faire, je préfère me faciliter la tâche pour que ma machine remarche au plus vite pour travailler du bois, plutôt que de l'électricité

Malheureusement, ça ne permet pas de voir ce qui ne fonctionnerait pas, ou ce qui l'empêcherait de fonctionner.

Il faut vérifier les différentes liaisons, tester si ça reagit, dans différentes configurations ou positions, etc. Et au final, comprendre comment ça fonctionne ou devrait fonctionner.

La base quand on doit dépanner quelque système mécanique, en fait.

Je ne peux pas dire grand chose de plus, sans être devant.

Bah "blessant", je ne crois pas que ça soit le cas envers qui que ce soit de ceux qui t'ont répondu ici.

Mais c'est juste cette vision de "monde parallèle du travail du bois" que donnent à voir un certain nombre de YouTubeurs, qui est désolante.

Mais tu n'y es pour rien, tu ne fais qu'y assister. Et il n'est pas nécessaire de t'en excuser.

A la vue de tes dernières photos, il me semble bien que c'est ma dernière hypothèse qui soit la bonne, Nicomug.

Ta fraise paraît être trop sortie, par rapport aux guides !

Pose maintenant ta pièce ratée contre les guides et la fraise, pour voir !

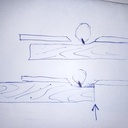

En cas de fraise trop sortie, par rapport aux guides, voici ce qui se passe, en 3 temps (même si je n'ai dessiné que les phase 1 et 3 !)

1) Ta pièce ne touche pas le guide de sortie, du fait d'une prise trop importante

2) Lorsque tu rattrapes ta pièce en sortie, elle "bascule", jusqu'à être en contact. l'ensemble de l'usinage n'est donc pas parfaitement droit.

3) Au moment où l'arrière de ta pièce dépasse le guide d'entrée (flèche), celle-ci "tombe" pour venir en contact avec le guide de sortie, provoquant en même temps ce saut d'usinage.

Ouch ! Une scie à ruban soviétique !

D'un modèle (ne parlons pas de la marque) surement pas très répandu chez nous, en tout cas inconnu pour moi.

Système de tension original aussi. Il me semble voir que le volant est supporté par une "tête" montée sur un axe horizontal. Tête incluant le système de réglage d'inclinaison du volant. L'ensemble de cette tête étant mise en tension par le mécanisme de levier de ta première photo.

Mais qu'est-ce qui agirait sur ce levier ? Je ne le vois pas...

Où et comment serait relié l'indicateur de tension dont tu parles ? Pas mieux...

Donc difficile de comprendre pourquoi ça ne fonctionnerait pas.

Historiquement, Griffon est une marque “pro” connue et diffusée depuis longtemps dans les réseaux pour professionnels du sanitaire, du chauffage, de la plomberie...

Plus récemment, elle a développé des produits plus orientés bois, qu'elle a progressivement commencé à diffuser par des revendeurs pour professionnels... Et dans le même temps, elle a aussi misé sur une stratégie marketing tournée vers les amateurs, par le biais de certains YouTubeurs, notamment.

Bonne stratégie puisque de plus en plus de menuisiers pros aujourd'hui sont des ex-amateurs reconvertis, en partie formés par... des vidéos YouTube.

En parallèle, le marché du bricolage, DIY, "maker" s'est aussi considérablement développé, en grande partie aidé par ces mêmes vidéos YouTube. Ce public d'amateur est, en conséquence, souvent en demande de produits "haut de gamme", pas forcément de façon justifiée, d'ailleurs. Mais, si ces amateurs achètent en plus petites quantités, ils sont aussi beaucoup moins regardants sur les prix que des pros, fiers qu'ils sont d'accéder et d'acheter ce "haut de gamme".

Beaucoup de marques, autrefois exclusivement orientées pro, ont bien compris tout ça. On pourrait en citer plein qui ont aujourd'hui leurs "influenceurs" réguliers sur YouTube ou autres réseaux, au détriment parfois d'un marché professionnel qu'ils négligent un peu plus.

Il est notamment assez spectaculaire de voir des vidéos ou photos d'amateurs ou youtubeurs (travaillant tous seuls), montrer tous leurs empilements de systainers Festool, plus conséquents que tout ce que j'ai pu acheter de la marque en tant que professionnel en entreprise (pas qu'un seul menuisier, donc), durant toute ma carrière !

Pour revenir à cette colle, le prix est peut-être intrinsèquement justifié, si on se réfère aux capacités, qualités du produit, (en dehors du prix au volume/poids, qu'il faut bien évidemment aussi prendre en compte). Il le sera sans doute plus pour des professionnels qui l'utiliseront à bon escient, et pour des besoins exigeants. Et qui utiliseront une colle moins chère, mais toujours adaptée, pour un autre usage.

Mais beaucoup moins pour certains travaux amateurs... mais qui, s'étant laissé influencer par des gens comme celui que tu citais, font aussi partie de ceux qui l'achètent, sans trop regarder le prix.

Malgré toutes les prières de PAPYmaker à St Joseph, les cierges et les suppliques à Ste Cerise, il faut admettre qu'en 3 ans, le merisier n'est pas devenu plus dur, plus résistant aux chocs, tâches ainsi qu'aux parasites xylophages, donc pas plus adapté à la fabrication d'un établi, qu'à celle de mobiliers, où ses grandes qualités esthétiques seront, par contre, pleinement valorisées.

Si tu as du merisier à ne savoir qu'en faire, vend le, et ainsi tu pourras t'acheter un bois plus adéquat, et dont te ne sera pas rapidement déçu.

Ara En effet, tout a été peint, la peinture s'écaille sur le câble ou le Colson noir qu'on devine... Sauf la plaque moteur qui semble avoir été riveté après peinture.

Je vais essayer de voir s'il y'a moyen de voir ce qu'il y a dessous.

Nicoel C'est directement le condensateur, le câble est scellé d'un bout, une vis de l'autre et d'un format assez courant, il me semble.

Merci AERLRO. Quelle info, quelle donnée permettrait d'en être sûr ?

Tant mieux si tu as trouvé une solution à te convenir !

Je ne comprenais pas comment hier, je te lisais évoquer ta "moisson du jour"... et qu'aujourd'hui, tu dis l'avoir laissé sécher tout l'été !?!?!

Mais je viens de m'apercevoir, que cette question date d'il-y a 6 mois, et quelqu'un vient de la "déterrer". Désolé donc, si mon commentaire arrive très en retard !

Ou alors, peut-être est-ce volontaire afin de pouvoir vanter les avantages des arbres hélicoïdaux

Ou alors, peut-être est-ce volontaire afin de pouvoir vanter les avantages des arbres hélicoïdaux

Autre argument qui n'est pas en faveur des machines à batteries, en effet. Ces batteries ne sont pas éternelles, et pas données, en plus de ne pas être indispensables, pour bon nombre d'usages.