Bonjour,

600 mm de rayon sur une largeur de 100 mm donne +/- 8 mm d'après un tracé rapide.

C'est pas énorme, mais tout dépend de l'état de surface souhaité, direct sortie machine, ou ponçage pour éliminer côtes et/ou pas d'usinage.

Ça dépend aussi du nombre de pièces et des compétences de l'opérateur.

De 1 à 6/8 pièces, je ferais ça au rabot, avec un calibre de contrôle, et un ponçage de finition avec une cale en forme.

Au delà, si le budget est suffisant, j'investirais dans un jeu de fers sur mesure, à monter sur un porte-outils...

Sinon, multipente en plusieurs passes, puis ponçage avec cale en forme.

Je réalise une cale en forme en préparant tout d'abord un positif sur lequel je colle un abrasif. J'approche le négatif au rabot ou à la défonceuse (ou guillaumes bois modifiés), et je le finis avec le positif.

Très utile pour les touches de guitares qui ont différents radius... Il est même possible d'acheter ce type de cale en bois ou en alu profilé, pour des rayons en pouces. Cale de ponçage bois profilée 24"

Cales de ponçage profilées alu r max 20"/508mm

Si la toupie que tu utilises dispose d'un arbre inclinable arrière, ça peut simplifier les choses.

Avec beaucoup de temps, effectivement, un montage d'usinage basculant...

Bon profilage...

Jean

Bonsoir

je suis d'accord avec glaude pour le hêtre, à droite. Le bois à gauche me fait penser à de l'hévéa...

À suivre.

Jean

Bonsoir,

je réalise mon mastic avec du blanc de Meudon et de l'huile de lin, crue ou cuite, peu importe...

Je pars sur 4 parts de blanc pour une part d'huile (en volume), puis j'adapte en rajoutant du blanc jusqu'à obtenir la consistance qui me convient.

Spatule à mastiquer en forme de feuille de laurier coudée de qualité, ça aide...

Je peins direct sur mastic frais, ça ralentit la prise, ce qui améliore la tenue, me semble t'il.

Il m'arrive de charger une cartouche vide et nettoyée pour jointer au pistolet, c'est pas mal.

Voilà...

Bon masticage.

Jean

Bonjour,

250€ du m3 pour du tilleul qui a trainé par terre pendant 3 ans, c'est vraiment du vol !

J'ai acheté 3 grumes de hêtre (diamètres moyen 66/80/85) à l'ONF au mois de juin, 65€ /m3 pour deux correctes, et 90€/m3 pour la plus belle.

Voici un lien pour te permettre de faire une offre cohérent.

europeansa-onl...is_sur_pied.php

Bons copeaux.

Jean

Bonjour,

la pose traditionnelle, pour une maison XIXe, pourrait être la suivante : plancher pin, sapin ou peuplier sur les solives > aire en plâtre, ou terre > lambourdes > parquet.

Pour isoler sans perdre trop de hauteur, j'utilise du liège expansé en plaques, de 20 ou 40mm, à la place du plâtre, sur lesquelles je pose les lambourdes. Il est possible d'ajouter du liège en granulats entre les lambourdes, en laissant une lame d'air.

Pour une isolation plus conséquente, et pour éviter plaques de plâtre, je fixe des liteaux sur les côtés des solives, en laissant un "carré" visible du dessous, puis je fixe un lambris en sous-face, souvent du peuplier en 15/16 mm.

Pour une solive de 225x73, cela donne un caisson de 225 - 73 - 15 = 137 mm que je remplis en laine de chanvre (à la main, c'est un peu fastidieux...) ou en insufflant de la ouate de cellulose (avec une machine, c'est plus rapide, mais bruyant et poussiéreux ...)

D'autres isolants sont possibles, en plaques, mais je n'utilise plus les laines de roche et de verre, désagréables à mettre en oeuvre, et dont la performance diminue fortement avec le temps et les variations de taux d'humidité, sans évoquer leur bilan carbone...

À suivre...

Jean

Bonjour,

oui, il s'agit bien de fers de toupie, très certainement fabriqués par le menuisier qui t'a vendu la machine.

Attention, pas d'anti-recul, donc fort risque d'accrochage, et pas de symétrie ce qui génère des vibrations dues au balourd, donc à utiliser avec un soin extrême. Si tu peux apprendre et pratiquer avec quelqu'un qui a l'habitude, c'est peut-être plus sage...

Après les avoir affûtés, retourner le fil des tranchants vertcaux avec un affiloir pour que cela diminue subtilement l'angle de coupe, qui est de 90° ( voire un peu plus...)

J'ai pris l'habitude d'intercaler une cale en métal plus "mou" (cuivre, laiton, acier doux...) pour améliorer la tenue aux vibrations ; un fer qui va se planter dans une cloison fait toujours réfléchir... Si ce type d'outillage est désormais interdit, ça n'est pas que pour faire plaisir aux marchands de molettes de toupie...

Ne pas hésiter à retirer de la matière avec d'autres outils avant de faire une ou plusieurs passes de finition.

Pour finir, je ne peux que renouveler mes conseils de prudence, la toupie est à l'origine de l'écrasante majorité des accidents de travail sur machines à bois.

À suivre...

Jean

Bonsoir,

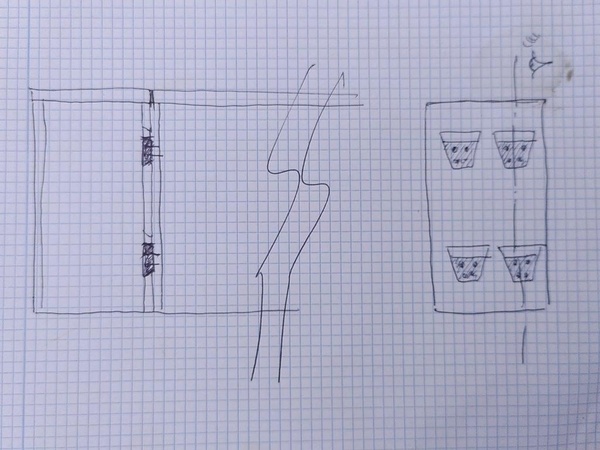

un système de dévètissement, genre démontage en 2 secondes..

Plutôt en médium ou en contreplaqué qu'en aggloméré, mais...

Pas sûr que mon croquis soit bien lisible, les pièces en trapèze, fixées sur le côté gauche du caisson bleu, sont plus basses que les entailles correspondantes, faites dans une jouée rapportée au caisson vert.

Les deux sont en coupe biaise, sur 3 côtés (inférieurs et latéraux), ce qui rend un effet "french cleat" et verrouille le caisson bleu par simple gravité.

La modification tient à l'ajout d'une cloison (entaillée donc) qui vient obturer partiellement à droite du caisson vert.

Suivant la planéité du sol sur lequel les caissons sont assemblés, il peut être astucieux de prévoir des pieds avec un réglage, afin de mettre l'ensemble bien nifle au montage...

Voilà, pas de quincaillerie, donc pas de risque de perte, et un montage ultra rapide, que demande le peuple !

À suivre...

Jean

Bonsoir,

j'utiliserais une ou plus des traverses supérieures comme façade de tiroir secret, quitte à les élargir un peu pour plus de profondeur utile. En mettant une traverse en retrait du parement à plat juste en dessous (ou au dessus, c'est un peu moins pratique, mais plus résistant > queue d'aronde), cela assurerait le maintien...

Un croquis ?

Demain !

Bonne nuit.

Jean

Bonsoir,

le "Dessin de construction du meuble" de Xavier Hosch, Jacques Hénaut, et Olivier Hamon pour les dernières éditions, chez Dunod.

C'est un basique bien complet et très abordable.

Si tu croises le "traité d'ébénisterie", de Lucien Chanson, aux editions Vial. tu as le droit de te laisser tenter...

Tout ce que tu recherches sera plus simple à trouver dans ce type d'ouvrage, sauf si un gentil membre de l'air du bois se sent de réinventer l'eau tiède...

Une fois ingurgité tout ce savoir, tu pourras t'en affranchir et inventer des assemblages encore plus pertinents et incroyables...

Bonne lecture.

Jean

Bonjour,

j'ai monté la mienne sur roulettes freinées, ce qui me permet de la déplacer au bon endroit dans mon atelier de 10x3m, puisqu'il m'arrive d'avoir à mortaiser des pièces jusqu'à 2m40. Les servantes à rouleau sont un bon complément dans ce cas.

Tout dépend évidemment de la taille de ton atelier et de ce que tu projettes de réaliser.

Bons aménagements.

Jean

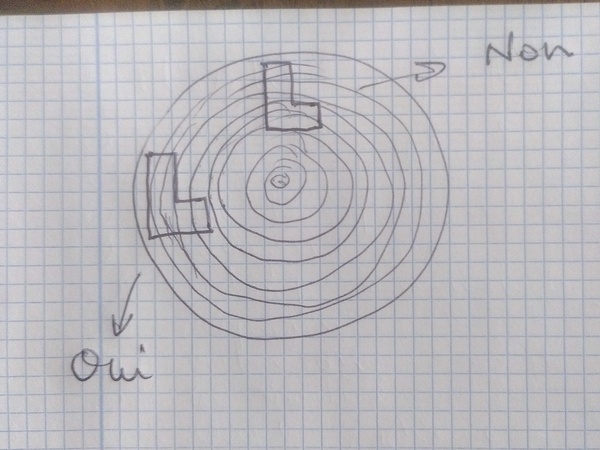

Bonjour,

Le bois sur quartier est plus résistant que le bois sur dosse, en témoigne la disposition des cernes pour les barres d'harmonie des instruments à cordes.

voici ma proposition : maintenant, ça dépend évidemment des sections envisagées, en ajoutant 10 à 20% en hauteur sur dosse, la résistance s'accroît suffisamment.

À suivre.

Jean

Bonjour,

la scierie de l'avenir, à Saint Léger en Yvelines, propose différents bois, dont du douglas.

Pour de multiples raisons, dont le fait de proposer un espace de jeu non toxique pour des enfants, je privilégierais le pin douglas, qui est naturellement classe 4.

Le scieur chez qui je me fournis (en sud Vendée) réalise des débits sur liste -avec un peu de délai -, le prix est entre 450 et 500€ du m3, pour du douglas.

Un mètre, une équerre, un crayon et une bonne égoïne sont parfaitement suffisants pour tout mettre à dimension.

Les sections de bois proposées dans la vidéo sont plutôt généreuses, un bardage en 18mm fait parfaitement l'affaire, et je réaliserais toute la structure avec du demi-chevron en 40x70.

Et plutôt qu'un 100x100 traité H5, je poserais l'ensemble sur des pieux en accacia plantés au sol, ou sur des pierres, avec des cales permettant de drainer l'humidité.

À suivre.

Jean

Bonsoir,

chouette projet,

pour le côté, pourquoi ne pas le remplacer par un panneau composé en parquet (de chêne ?)

Je ne sais pas quel est l'outillage disponible, mais ça n'est pas hyper compliqué.

Pour le dessus, en pour honorer la mémoire de Mamie, je garderais les marbres. Après avoir cherché et trouvé un lavabo à encastrer, j'irais chez un marbrier pour faire recouper le marbre central en quatre bandes que je réassemblerais en cadre. Collage à la résine époxy et hop, le tour est joué...

Ça veut tout de même dire un peu de calepinage pour que tout fonctionne question dimensions, et pour définir la recherche du lavabo (ancien, peut-être ?)...

Pour les fonds, puisque le meuble sera fixé au mur, il est possible de s'en passer, ce qui facilitera le passage du tuyau d'évacuation ( si c'est en mural.)

Question finition, j'ai recensement utilisé l'huile Osmo "Top oïl" en mat et en satiné, pour un plan de travail de cuisine et pour le meuble de salle de bain en photo, et je trouve que ça fait le job...

À propos de ce meuble, j'ai refait côtés et arrière de tiroir pour garder un peu de rangement et laisser de la place pour le siphon..

Pas forcément possible pour une vasque encastrée...

Bonne réflexion, à suivre...

Jean